Effect&Efficacy

飲む亜鉛 vs 塗る亜鉛

2025.08.01

飲む亜鉛 vs 塗る亜鉛 ──体の中と外からアプローチする亜鉛の力

亜鉛とは──人体に不可欠な微量ミネラル

私たちの体には、わずかではありますが、生きる上で欠かせない「微 量ミネラル」が存在しています。その中でも「亜鉛」は、健康維持や 美容、免疫、さらには精神の安定に至るまで、驚くほど広範囲な働 きを担っている重要な栄養素です。

亜鉛は、体内に約 2〜4 グラムしか存在しないにもかかわらず、 300 種類以上の酵素の働きを支える“補因子”として、あらゆる代 謝活動に関与しています。たとえば、私たちの皮膚や髪の毛、爪な どが日々新しく生まれ変わっているのは、細胞分裂とタンパク質合 成が行われているからですが、これらのプロセスをスムーズに進行させるためには、亜鉛が不可欠なのです。

また、亜鉛は免疫機能を正常に保つ上でも極めて重要です。インフルエンザや新型コロナウイルスなどに 対する抵抗力を高めるには、免疫細胞の活性が必要ですが、亜鉛が不足するとそれらの細胞が十分に 働かず、感染症にかかりやすくなると言われています。実際に、亜鉛を補うことで風邪の回復が早まったと いう研究報告も複数存在しています。

さらに、味覚や嗅覚といった「感覚」にも亜鉛が深く関わっています。亜鉛は、味を感じる「味蕾(みら い)」という細胞の新陳代謝に関与しており、不足すると味がわからなくなる「味覚障害」を引き起こすこと があります。これは高齢者や偏食の多い若年層に特に多く見られ、健康状態の悪化にもつながるため、 放置できない問題です。

加えて、最近の研究では、神経伝達物質の合成やホルモンの分泌にも関与していることが明らかになって おり、うつ傾向や集中力低下、不安感などの精神的な不調との関連も示唆されています。 つまり、亜鉛は単なる“栄養素”にとどまらず、私たちの体・心・生活を支える基盤のような存在なのです。 にもかかわらず、現代人の食生活では、加工食品や外食中心の食事に偏ることで、知らず知らずのうちに 「亜鉛不足」に陥っているケースが多く見受けられます。

特に、亜鉛は吸収されにくく、排出されやすい性 質を持つため、十分に摂取しているつもりでも、体内にしっかりと届いていない可能性もあるのです。 このように、亜鉛は見えないけれど、私たちの健康を多方面から支えている、まさに“縁の下の力持ち”で す。だからこそ、「飲む亜鉛」「塗る亜鉛」といった摂取・活用方法の違いに着目し、それぞれの効果と特性 を理解することが、現代人にとってますます重要になっています。

「飲む亜鉛」──内側から全身に効く

亜鉛を体内に取り入れる最も一般的な方法が、「飲む」こと、つまり経口摂取です。これは、食事やサプリ メントを通じて消化管から吸収し、血流を介して全身へと届ける方法です。 私たちの体は、日々の食事から亜鉛を取り込んでいます。特に牡蠣やレバー、赤身の肉、チーズ、ナッツ 類などに豊富に含まれており、バランスの取れた食生活を心がけていれば、ある程度は必要量を満たすこ とができます。しかしながら、実際の国民健康・栄養調査では、日本人の平均摂取量が推奨量を下回っ ている年代が多いことが指摘されています。

その背景には、以下のような問題が潜んでいます。

• 加工食品中心の食生活

• アルコールの過剰摂取(吸収阻害+排出促進) • ストレスや慢性疾患による消耗

• 高齢者の食欲・吸収機能の低下

こうした現代的な生活習慣や身体的変化が、知らず知らずのうちに“亜鉛欠乏リスク”を高めているので す。 ここで、「飲む亜鉛」の意義が再認識されます。経口サプリメントや栄養機能食品としての亜鉛は、体全 体に広く作用を届けられる利点を持っています。血流を通じて全身の細胞に供給されるため、味覚細 胞、免疫細胞、皮膚細胞、毛母細胞など、あらゆる組織の正常な働きを支えます。

臨床的に確認されている経口亜鉛の有効性:

• 味覚障害の改善(亜鉛補充で味蕾細胞の再生促進) • 免疫機能の回復(T 細胞・マクロファージ活性の正常化)

• 皮膚トラブルの改善(炎症軽減・創傷治癒の促進) • 脱毛・爪割れの予防(ケラチン合成に不可欠)

さらに興味深いのは、精神面への影響です。近年の研究では、亜鉛が神経伝達物質(セロトニン・ドー パミンなど)の合成に関わっており、不足すると「気分の落ち込み」「集中力低下」「意欲の低下」といった “こころの不調”につながることが示唆されています。実際に、軽度のうつ症状のある人に亜鉛サプリメントを 併用したところ、改善がみられたという臨床報告も出ています。

ただし注意点も…

• 亜鉛は過剰に摂取すると、吐き気・下痢・頭痛などの症状を起こすことがあります。

• また、長期にわたる高用量摂取は銅や鉄の吸収を阻害し、逆に健康を害するおそれもあります。

日本人の食事摂取基準(2025 年版)では、成人男性で、亜鉛摂取の推奨量は 9.0〜9.5mg/ 日、上限は 40〜45mg/日とされており、「適切な量を、継続的に」が大切です。

「飲む亜鉛」は、全身の基盤づくりに欠かせない方法であり、特に免疫力の維持、体調管理、日常的な 不調の予防において、非常に効果的な手段です。一方で、局所の肌トラブルや細菌性のニオイなどに は、また別のアプローチが必要になります。その答えが、「塗る亜鉛」、そして“機能性素材としてのシモンコ ライト”へとつながっていきます。

「塗る亜鉛」──肌からダイレクトに届ける

「亜鉛は飲むもの」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし近年、医療・化粧品・日用品 の分野では、「塗る亜鉛」=外用としての亜鉛の可能性が急速に注目を集めています。 そもそも亜鉛には、古くから皮膚疾患の治療薬としての使用実績があります。たとえば、酸化亜鉛 (ZnO)は「亜鉛華軟膏」として、あせも・おむつかぶれ・湿疹の治療に使われてきました。

また、硫酸亜 鉛(ZnSO4)は創傷治療や口内炎などの外用液としても知られています。これらに共通するのは、「亜 鉛が持つ抗菌作用・抗炎症作用・皮膚の再生促進作用」に対する信頼性の高さです。

外用亜鉛の 3 つの代表的効果

「塗る亜鉛」は、単に皮膚の表面にとどまるのではなく、局所的に高い機能性を発揮する点が特長とされ ています。なかでも注目すべきは、以下の 3 つの効果です。

1 創傷治癒の促進 ― 傷を“治す力”を高める

亜鉛は、細胞の増殖、分化、機能発現、生存、運動性など幅広い生物反応を制御する分子群に関与 しており、創傷治癒において役割を果たすと考えられています。創傷治癒の過程では、タンパク質合成が 活性化され、大量の亜鉛が消費されることが知られています。 医療現場では、亜鉛が皮膚の傷を治し、皮膚を正常に保つ働きがあることが経験的に知られており、湿 疹や火傷の塗り薬として使われた歴史があります。褥瘡患者では血清亜鉛濃度が低下することが報告さ れており、亜鉛補充療法が褥瘡治療の選択肢となる可能性も示唆されています。

2 抗菌・消臭作用 ― ニオイと菌に同時に働く

亜鉛は、グラム陰性菌(大腸菌、緑膿菌)やグラム陽性菌(黄色ブドウ球菌、枯草菌)を含む多様 な微生物に対して広範な抗菌活性を示します。亜鉛は多くの酵素の活性中心の形成やタンパク質の立 体構造維持に関与することが一般的に知られており、細菌のタンパク質合成や酵素活性の阻害が亜鉛 の抗菌メカニズムとして推測されます。 体臭や汗臭の原因物質は、皮膚常在菌が有機化合物を分解することで生じる揮発性化合物であると されていますが、亜鉛が皮膚常在菌を抑制することで、細菌性のニオイが抑えられるという効果も認められ ています。 また、亜鉛には、ニオイ物質(アンモニア、イソ吉草酸など)を吸着・中和する能力も報告されており、 「塗る亜鉛」は“デオドラント成分”としても有効です。

3 皮脂抑制・ニキビ改善 ― “脂と炎症”のケアに最適

皮脂の分泌が過剰になると、毛穴が詰まりやすくなり、ニキビや吹き出物の原因になります。亜鉛は皮脂 腺の活性を穏やかに抑える作用を持っており、外用することでテカリ防止や脂性肌のコントロールに有効で す。 さらに、亜鉛は炎症を引き起こす酵素(例:リポキシゲナーゼ)の活性も抑制し、ニキビの赤みや腫れを 軽減することも期待されています。 「亜鉛入りスキンケア」が敏感肌や思春期ニキビ向け商品に多く採用されているのは、このような科学的 根拠に基づくものです。

このように、外用亜鉛は「塗ることでしか得られない効果」を複数持ち合わせており、内服では得られない 局所的な効果(創傷治癒促進や消臭、抗菌)について研究が進められています。

経口摂取との違いと補完関係

「飲む亜鉛」は体全体に届きますが、小腸から吸収され、血中を循環して各組織・細胞へ運搬されます。 対して、「塗る亜鉛」は狙った部位に直接作用できるという大きなメリットがあります。また、経口摂取には 吐き気などのリスクが伴いますが、外用ではその心配はほとんどありません。 さらに、「塗る亜鉛」は、スキンケアやボディケアの“日常使い”としての親和性が高いのも特長と言えます。

外用亜鉛の新しいかたち──シモンコライトとは?

近年、この「塗る亜鉛」の分野において注目を集めているのが、 シモ ンコライト(Simonkolleite)です。 シモンコライトは、天然に産出される白色の六角板状結晶で、亜鉛 を主成分とする無機鉱物(塩化水酸化亜鉛水和物、化学式: Zn5(OH)8Cl2·(H2O)n)です。そのユニークな層状構造により、亜 鉛イオンを安定的かつ持続的に放出できるという特性を持っています。

テイカ製薬株式会社や JFE ミネラル株式会社などが発表した研究によると、シモンコライトは、次のような 多機能な外用素材としての適性を持っています。

• 皮膚常在菌(コリネバクテリウム属やモラクセラ属などの細菌)に対する抗菌活性 • 皮膚常在菌の制御によりニオイや炎症を抑える作用

• 創傷治療における皮膚再生作用

応用分野としては、皮膚治療剤の有効成分、化粧品・ボディケア(育毛用、頭皮ケア用、デオドラント 化粧料、抗菌製品など)、医療材料(創傷被覆材など)として用途が広がっています。また、樹脂製 品に含有させることで、高い抗菌性と透明性を付与できる可能性も示されています。さらに、チモールなど の生理活性物質の保護担体としても利用でき、食品、医薬品、歯科学、生物医学産業への応用が期 待されます。液体に分散させて使用する際には、増粘剤を加えることでゲル状やペースト状に加工し、取 り扱い性を向上させることも可能です。 また、一般的な亜鉛系抗菌剤には皮膚に対する刺激性で課題があるとされていますが、シモンコライトは 肌細胞にとって最適な pH を保ち、球状の微粒子に加工することで物理的な刺激性を低減できると 考えられます。

「塗る亜鉛」は、単なる“補助的手段”ではありません。むしろ、肌トラブル・体臭・皮膚炎といった“表層の 悩み”に対して、よりピンポイントかつ穏やかに働きかけることのできる“スマートな亜鉛活用法”なのです。 そして、その最新形が「シモンコライト」──機能性と応用性を兼ね備えた次世代型の外用亜鉛素材な のです。 次章では、こうした「塗る亜鉛」と「飲む亜鉛」をどのように使い分け、あるいは併用すべきか──目的別・ 症状別のアプローチをご紹介します。

【シモンコライトに関する参考資料】 テイカ製薬株式会社

- 国際公開 2023/074523 造方法」

- 国際公開 2024/224747 JFE ミネラル株式会社

- 国際公開 2016/199905「育毛用化粧料、化粧料用原料及び化粧料並びにそれらの製 「抗菌剤」「皮膚創傷または皮膚荒れ治療剤」

それぞれのメリットと使い分け

亜鉛を「飲むか」「塗るか」──。この選択は、単なる好みの問題ではありません。身体の状態や目的、ラ イフスタイルに応じて、最適な方法を見極めることが、健康と美容の成果を高める鍵となります。このセクシ ョンでは、「飲む亜鉛」と「塗る亜鉛」の特性を比較し、それぞれの使いどころを具体的に紹介します。

「飲む亜鉛」のメリットと活用シーン

全身的なサポートが可能

内服による亜鉛補給は、血中に吸収されることで全身に行き渡ります。これは、皮膚・髪・爪・免疫・ホル モン・味覚・神経伝達といった多様な作用点を持つ亜鉛にとって、理にかなったアプローチです。 継続摂取で体内の蓄積が可能 定期的な摂取により、肝臓や骨などの一部に亜鉛を蓄えることができ、亜鉛欠乏症の予防や長期的な 体質改善にも効果が期待されます。

食事で不足しやすい人に向く 偏食、菜食主義、過度なダイエット、胃腸機能の低下などにより亜鉛不足になりがちな人には、経口サプ リメントが非常に有効です。

活用シーン例:

• 免疫力の底上げをしたいとき(風邪予防など) • 皮膚や髪の質を体内から改善したいとき

• 妊娠・授乳中など亜鉛需要が高まっているとき

• 慢性疾患などでミネラル消耗が激しいとき

「塗る亜鉛」のメリットと活用シーン

ピンポイントで効かせられる

「塗る亜鉛」の最大の利点は、作用したい場所にダイレクトにアプローチできる点です。皮膚や頭皮など、 局所トラブルへの即効性が期待されます。

即効性と安全性のバランス

「飲む亜鉛」が全身作用であるのに対し、「塗る亜鉛」は肌の表層〜浅層に限局して作用するため、全 身への影響が少なく、安全性の高い方法と言えます。特に肌トラブルを抱える人にとっては、身体への負 担を最小限に抑えながら局所ケアが可能です。

美容・衛生分野にも適応

「塗る亜鉛」は、化粧品やデオドラント、育毛製品、スキンケア商品に多く用いられています。抗菌・消臭・ 抗炎症・創傷治癒といった機能を活かしながら、毎日のケアに組み込むことができます。

活用シーン例:

• ニキビや湿疹、あせもなどの皮膚トラブル • 頭皮の炎症やフケのケア

• ワキや足のニオイが気になるとき

• 傷や擦り傷の治癒促進をしたいとき

併用も有効──インナー&アウターのダブルケア

「飲む or 塗る」のどちらか一方を選ぶ必要はありません。実は、両方を目的別に使い分ける“ハイブリッド 戦略”こそ、最も効率的かつ効果的な亜鉛補給方法と言えます。

たとえば…

• 「内服で全身的に補いながら、顔のニキビには外用を塗る」

• 「育毛対策として飲みつつ、頭皮には亜鉛入りスカルプローションを使用」

• 「体臭対策として飲む一方、脇や足にはデオドラントを使用」

このように、“外からも中からも”アプローチすることで、相乗効果が期待でき、より早く・確実に結果を得るこ とが可能になります。

自分に合った亜鉛補給の見つけ方

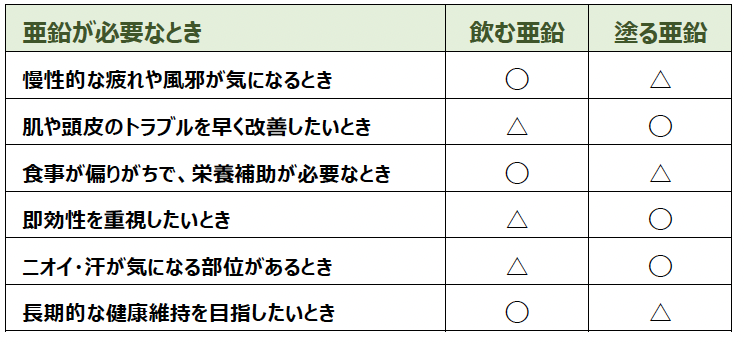

どの方法が最適かは、体質・生活習慣・ 目的・肌質など、ケース・バイ・ケースで異 なります。右表のチェックリストは、一つの 目安です:

慢性的な疲れや風邪が気になるとき 肌や頭皮のトラブルを早く改善したいとき 食事が偏りがちで、栄養補助が必要なとき 即効性を重視したいとき ニオイ・汗が気になる部位があるとき 長期的な健康維持を目指したいとき

まとめ:自分に合った亜鉛ケアを見つけよう

亜鉛は、私たちの生命活動を支える欠かせないミネラルの一つです。免疫機能や皮膚の健康、ホルモン バランス、さらには味覚や精神の安定にまで深く関わる“縁の下の力持ち”でありながら、その存在はしばし ば見過ごされています。

今回の記事では、「飲む亜鉛」と「塗る亜鉛」という2つの補給方法に焦点を当て、それぞれの特長、作 用機序、使用シーンの違い、そして両者を組み合わせた“ハイブリッド戦略”について詳しく解説してきました。

「飲む亜鉛」は全身の健康を支える

サプリメントや食事を通じて体内に取り込む「飲む亜鉛」は、全身の代謝や免疫、成長、ホルモンバランス の調整など、多面的な役割を担います。特に、食事からの摂取が不足しがちな現代人にとって、内服で の亜鉛補給は体内バランスの維持に不可欠です。 慢性的な疲労感、味覚障害、肌荒れ、抜け毛、風邪をひきやすい体質など──これらの症状に思い当 たる節がある人は、一度、「体内の亜鉛状態」を見直してみることをおすすめします。

「塗る亜鉛」は局所ケアに優れる

一方で、「塗る亜鉛」は、特定の部位に直接届けて、速やかに効果を発揮できる点が大きな魅力です。 皮膚や頭皮のトラブル、ニオイの軽減、傷の治癒促進、肌バリアの強化など、日常のさまざまなケアに応 用できます。 特に注目されているのが、新しい外用亜鉛素材「シモンコライト」。皮膚にやさしく、長時間にわたって亜鉛 イオンを穏やかに供給するこの素材は、外用剤に求められる安全性と持続性を兼ね備えています。今後、化粧品やスカルプケア製品、デオドラント、医療用軟膏などへの応用がますます広がることが期待され ます。

一番大事なのは「自分に合った使い方」

重要なのは、「飲む or 塗る」ではなく、“自分に合った”使い方を見つけることです。たとえば… • ニキビや頭皮のかゆみがあるなら、「塗る亜鉛」で局所ケアを。

• 日常的にストレスが多いなら、「飲む亜鉛」で体調維持を。

• 食事の偏りやダイエット中なら、「飲む亜鉛」で栄養補強を。

• ワキや足のニオイが気になるなら、「塗る亜鉛」で即効対策を。

また、併用することで相乗効果が期待できるのも、亜鉛のユニークな特性です。「外から内から、同時にア プローチする」ことで、体の中と外のコンディションを整えることができ、より確かな実感を得られるかもしれません。

最後に──“予防”の視点を忘れずに

亜鉛は、欠乏してから摂るのでは遅すぎることがあります。特に、爪の変形、脱毛、皮膚炎、味覚異常な どは、体が「もう限界です」と発しているサインかもしれません。予防的に補い、亜鉛を常に“余裕のある状 態”に保つことが、健やかな毎日のベースとなります。 現代人は、見えないところで少しずつ“微量栄養素の赤信号”を抱えがちです。そんな時代だからこそ、亜 鉛ケアは「攻めの健康法」であると同時に、「守りの土台」でもあるといえるでしょう。

未来の健康戦略としての亜鉛ケア

亜鉛は、年齢・性別・生活スタイルを問わず、誰にとっても必要な栄養素です。さらに、亜鉛研究は今な お進化を続けており、シモンコライトのような新しい外用素材の登場によって、「亜鉛=サプリだけ」という常 識が覆されつつあります。

今、あなたにとって最適な亜鉛ケアとは? 体と肌の声に耳を傾けながら、自分らしいスタイルで、亜鉛を賢く取り入れていきましょう。